论文部分内容阅读

马雅可夫斯基在芝加哥的两次演讲,同样也受到广泛的欢迎,其中10月20日的那次,来了1200多名听众,甚至大厅都容纳不下。此外,马雅可夫斯基还访问了费城、匹兹堡、底特律、克利夫兰等城市。他不喜欢美国的许多东西,另一方面,他又不放过任何可以赞扬苏联取得的成就。

8月2日的《纽约世界报》(New YorkWorld)发表了马雅可夫斯基和以迈克尔·戈尔德为笔名的美国犹太人共产党作家伊特左克·拉格尼奇的谈话。马雅可夫斯基说,“不,纽约不是现代化的城市,纽约没有组织起来。汽车、地铁、摩天大楼等,都不是真正的工业文明,不过是外部的迹象。”在接受犹太共产党的《弗列盖特报》主编爱泼斯坦的采访时,马雅可夫斯基继续抨击美国社会说:“我和您走在世界最富有的街道之一的上面,这里有摩天大楼、宫殿、酒馆、商店和人群,我却觉得我在废墟间徘徊,感到受到压抑。为什么我在莫斯科没有这种感觉呢?那里路面破烂,许多房屋毁坏,电车又满载又忙乱。答案很简单:因为那里的生活蓬勃热烈,全体获得自由的人民的集体能量都爆发出来了。”对美国的印象,他还在《摩天大楼的横断面》一诗中做了概括性的描绘,结论是:“……看着/包藏在这座建筑物里的一切,/憎恶/立刻塞满了我的心间。/我跋涉/七千俄里,/到了这里/却倒退了七年。”

马雅可夫斯基的美国之旅获得很大的成功,但是不论在后来的出版物中还是在回国之后的公众讲演中,马雅可夫斯基都没有提到他在美国的一段艳遇。

一段不为人知的爱情故事

就在纽约激进律师查尔斯·理查特家的鸡尾酒会上消磨他在纽约的第一个夜晚时,马雅可夫斯基遇到一位年轻的女子艾丽(Elly)。刚一见面,艾丽就说,她从来没有见过他朗诵,不论是在纽约还是在莫斯科,不过她读过他的诗。马雅可夫斯基说:“漂亮的女孩全都是这么说的。当我追问她们读过我的哪些诗时,她们都只说,‘哦,一首长诗和一首短诗!’”艾丽却回答说:“我可不知道什么短诗,除非是您的标语口号”。想必这话一定给马雅可夫斯基留下很深的印象。

“艾丽”真名叫叶莉扎维塔·彼得罗夫娜·西贝尔特,1904年10月生于乌拉尔的一个小山村,父亲彼得·亨利和母亲海伦娜·西贝尔特都是基督教16世纪宗教改革运动中的激进再洗礼派门诺宗信徒的后裔;他们是18世纪末俄罗斯叶卡捷琳娜女皇接受外国人来发展农业、扶植工业时迁入乌拉尔地区的巴斯基利亚的。叶莉扎维塔的父亲是一个富人,有大片土地,还和俄罗斯有商务往来,全家都过着富裕的生活。十月革命和国内战争的爆发,使西贝尔特家失去了所有的资产。年轻的叶莉扎维塔不得不靠做翻译维持生活。在莫斯科担任翻译期间,她认识了英国会计师乔治·E·琼斯,两人于1923年5月结婚,那年艾丽还只有18岁。琼斯帮助叶莉扎维塔离开俄国,两人移居伦敦,然后从伦敦来到纽约。但是他们的婚姻是不幸的,一段时间之后,两人分居,琼斯为她在纽约第71街租了一处公寓。为了赚钱,身材苗条的艾丽成为了一名模特儿。

马雅可夫斯基和模特儿艾丽的第一次单独见面很有戏剧性。马雅可夫斯基请艾丽吃饭,艾丽因为喝了当时被禁止的“私烧锦酒”(bathtub gin),在回家的路上感到不舒服。于是,马雅可夫斯基和她的一位女友便把她送到马雅可夫斯基所住的公寓休息。第二天早上,依照马雅可夫斯基的建议,他们叫了一辆出租车去了纽约布鲁克林大桥。艾丽记得很清楚,“走在布鲁克林大桥上面,他真是快乐极了。” 马雅可夫斯基最初对艾丽发生兴趣,主要是出于实际需要。他不会说英语,他衣袋里带的一张小纸片上,只有一二句跟人握手打招呼用的英语发音。艾丽则俄语、英语都很熟练,是一个理想的翻译。在理查特的鸡尾酒会后,当马雅可夫斯基请艾丽和他一起去为他“妻子”购买礼物时,给艾丽留下的印象就是艾丽在日记中写的:“我看他可以得到一个‘猎艳者’的名号。”她又说:“他说他已经结婚,但又坚持要我给电话号码。”她认为,这明显表明,马雅可夫斯基觉得,在纽约,他可以和她纵情取乐,但在莫斯科却另有一个女人在等着他。

在和艾丽分别时,马雅可夫斯基表示,希望明天再能见到她。此后,马雅可夫斯基每天早上都给艾丽打电话,他们也天天在一起,读书、散步,去各地玩。“我们几乎每天都要去一个地方。不论我到哪里,他都跟我一起,从不把我一个人留下。”那段时间,马雅可夫斯基习惯于白天喜欢在第五大街散步,晚上在百老汇散步。大部分时间,他们两人都在第五大街的一家儿童饭店吃美国或俄国食品,吃得也很简单,艾丽觉得他是她所见到过的最穷的人。

只是,尽管他们的关系已经到了非常亲密的地步,两人仍然都很谨慎。艾丽依旧是乔治·琼斯的妻子,为了在美国呆下去,她还不能与琼斯离婚。马雅可夫斯基也不得不小心。一旦爆出他竟跟一个俄国的侨民有这种关系,不但会损害他作为无产阶级诗人的形象,还会直接影响到他的生活。因此,有外人在的时候,他们交谈时彼此都用正式的尊称“您”,在美国人面前,马雅可夫斯基甚至很有礼貌地吻艾丽的手,称她为琼斯夫人。

那段时间里,马雅可夫斯基的大量时间都花在激进犹太人圈子里,他有几首诗翻译成犹太人意第绪语就发表在《独立报》(Freihait)上。周末他偶尔也去纽约北部60公里的哈得孙河《独立报》露天营地玩,偶尔由艾丽和布尔柳克伴同。

后来,艾丽搬到了马雅可夫斯基附近的格林威治村居住,两人经常待在一起,彼此很是密切。马雅可夫斯基有一首短诗《挑战》写道:“一排丈夫/会目瞪口呆,/为眼前的无礼不胜惊愕!一一/不顾一切法律(!)/我们要在哈德逊河上/亲吻/你们的/长腿的老婆。”(卢永译诗)原稿中的“我们”用的不是复数的“我们”,而是单数的“我”。可见这就是在写马雅可夫斯基“亲吻”艾丽·叶莉扎维塔。

在纽约待了两个多月后,马雅可夫斯基打算离开。告别之前,他在曼哈顿列克星敦大街和59街路口那家著名的布鲁明戴尔百货店给艾丽买了一条棕色毛料裙子和一件花呢大衣;同时,他还为艾丽支付了一个月的房租50美元。在码头上,马雅可夫斯基吻艾丽的手,然后上了船。艾丽回忆说:当时,“我只想躺到床上大哭一场……但是我躺不上去,我的床上铺满了鲜花:全是勿忘我。”艾丽认为,他的钱那么少,但这正是他的作风,他喜欢这么做:不是送一支花或一束花,而是铺满一床的花。这就是马雅可夫斯基典型的办事风格:他要是想取悦一个女人,他送她就不是一篮花,而是好几篮花;不是一箱巧克力,而是十箱;他不是送一张彩票,而是全堂的彩票。

10月28日,马雅可夫斯基乘“罗尚博”号小轮船离开,于11月5日到达法国的海港城市勒阿弗尔,再从这里乘火车辗转回到了莫斯科。

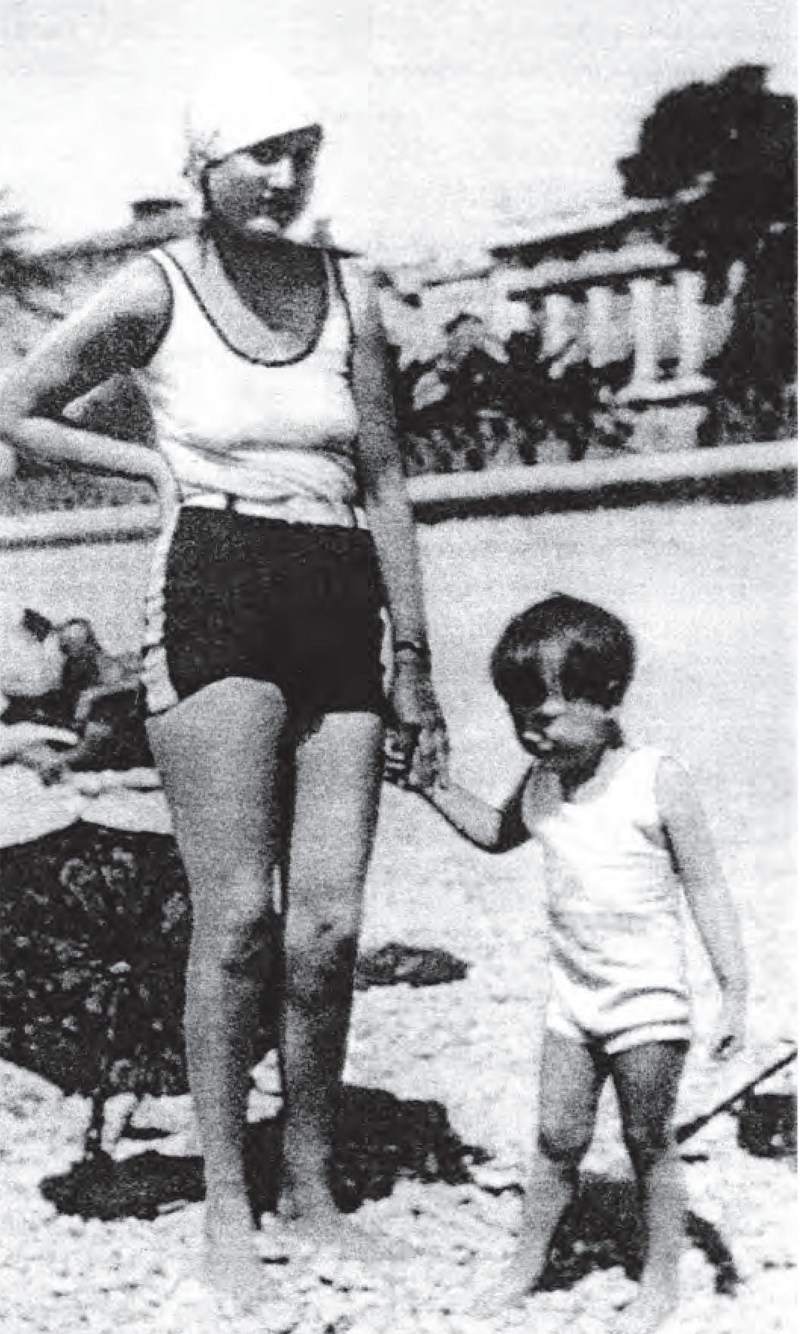

1926年6月15日,艾丽在美国为马雅可夫斯基生了一个女儿。马雅可夫斯基得知此事时,并不觉得意外,因为当初两人亲密时,他就曾经问过艾丽,害不害怕会产生什么后果。艾丽平静地回答说:“爱就意味着有孩子。”马雅可夫斯基离开美国时,也已经知道或者猜到艾丽已经怀上他的孩子。正是有这样的心理准备,所以他在1925年底给艾丽发电报时,曾暗示说,希望她“把所有的事都告诉我,所有的事。新年快乐。”但是艾丽没有对他说,她担心这信息在通信中会被丽莉和苏联当局截获,引起麻烦。直到临产前不久的5月6日,她才告诉马雅可夫斯基,说她临近分娩,请他给予经济支持:“三个星期里我已经给医院付了600美元。如果可以,你将钱汇到以下地址……”但没有说钱的用途:“我认为你能理解我没有说的事。如果我死了一一对,如果我不死,我们还会见面。”

等马雅可夫斯基意识到他就要成为父亲时,便立即与艾丽联系:“看到你这信,我是多么的高兴啊,我的朋友!为什么,为什么不早些写信来?”在艾丽给他的信上,则有这样的话:“我完全相信,我们能够为你弄到签证。来电报,你何时最后决定要来。”如此看来,他是曾经计划要去纽约的。

但是马雅可夫斯基一直没有做出决定。因为比妨碍他把钱转到美国的“客观环境”更复杂的“客观环境”还在于他怎样说明他这次去美国旅行的正确和必要?直到1928年10月,马雅可夫斯基先去了柏林,然后为拍摄电影《玻璃眼睛》和商谈作品的出版事宜,去了巴黎和尼斯。在給丽莉的信中,他说,“我今天要去尼斯待两天,然后再选择到底去哪儿疗养:要么在尼斯住上4周,要么回德国。”在“去尼斯待两天”一句后面,他加上了一句“偶然碰上了一位熟人”。

这里的“熟人”,即是带着他的女儿小艾丽来见他的艾丽·琼斯。艾丽·琼斯在马雅可夫斯基下榻的旅馆里和他再次相见。两人泪如泉涌,整整谈了一个长夜。他们两人都清楚,不论在美国还是苏联,他们都不可能建立家庭,他们的关系是没有前途的。

回到巴黎之后,马雅可夫斯基写了一封信给他的“两个甜蜜的艾丽”:“想再见到你们都已经快要想死了。做梦都想来,在下星期能见到你。你会接受我吗?会拥抱我吗?……(真希望不要成为一个梦想。如果可能,我会在周三或周四去尼斯。)”遗憾的是,渴望再次见面只是一个梦想。以后,不管是艾丽或是马雅可夫斯基,都再也没有见到他/她的心上人。